日本の郷土ごはん vol.4『静岡:鯖の箱寿司』 フォトレポート

【日本の郷土ごはんシリーズ】第4弾は静岡県です。 夏休み目前、今日も元気いっぱいのこどもたちと楽しい時間を過ごしました。

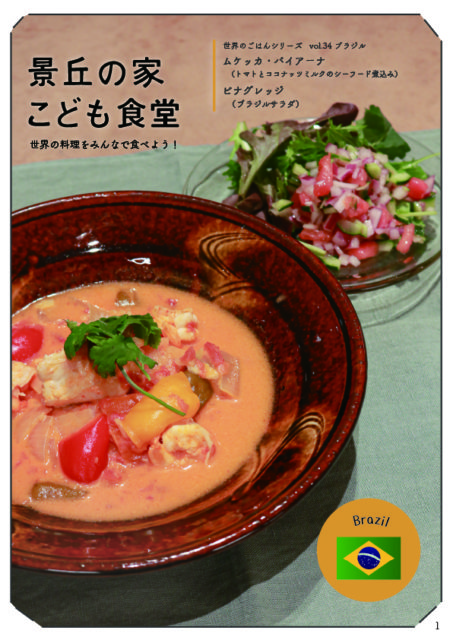

おいしい魚がとれる伊豆地域などを中心に、祭りや行事などのハレの日に作られる「箱寿司」。

木箱に酢飯を詰め、地元産の鯖(地域によってはアジや金目鯛)の身をほぐしたそぼろ(地元では「おぼろ」)、にんじん、しいたけ、桜えびなどの具材をのせた郷土料理です。

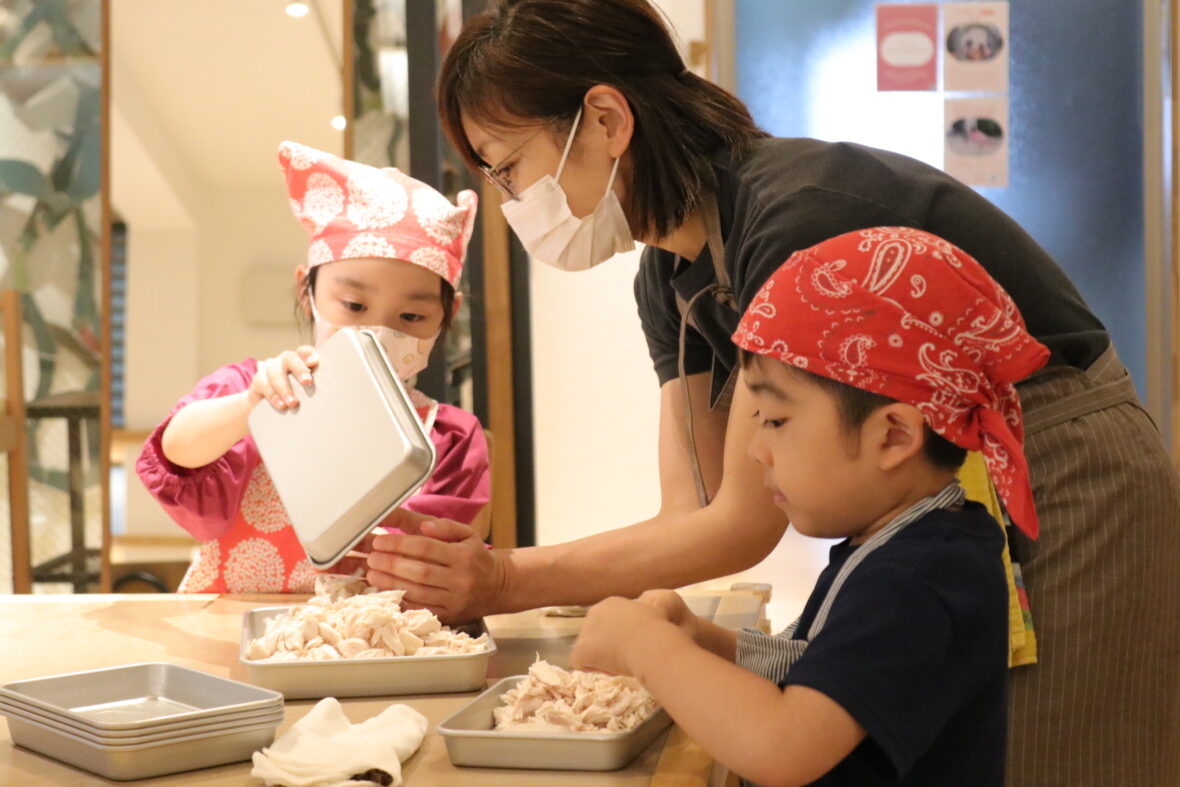

鯖は茹でてから皮と骨を除き、身をほぐし、砂糖と醤油で炒ってそぼろ状にしていきます。

魚を手でさわって調理するなんて普段はなかなか経験しないこどもたち、興味津々でチャレンジ。

つまみ食いしたいのをガマンしながら、おいしい味付けに仕上げました。

ほかの具材もみんなで手分けして、ていねいに切りそろえていきますよ。

そしてクライマックスは、ごはんや具材を木箱に詰める工程。 お酢のいい香りに包まれながら、酢飯をギュッギュ。その上にはさっき作った鯖のおぼろ、甘じょっぱく煮付けたしいたけ、酢れんこん、桜えび、にんじん、絹さや、かまぼこ、薄焼き卵をのせました。

彩りもきれいで、本当においしそう! こどもも大人も「わーっ!」と思わず歓声をあげてしまう仕上がりです。

豆腐とわかめのお味噌汁も添えて、いただきま~す。

おいしくきれいに作れてよかったね!

最後に少しだけ歴史のお勉強を。

この箱寿司は、鎌倉時代に日蓮聖人が伊豆に流罪になった際、聖人をかくまった漁師が朝夕の食事を井桁の重箱で運んだことが由来といわれています。

日蓮聖人の命を救った善行はのちに広く伝わり、祭りなどの席でふるまう郷土料理として定着したのだそうです。

2023/07/20|景丘の家・こども食堂