景丘の家 ボランティア募集のお知らせ

現在「景丘の家」では、ボランティアを募集しています。

ボランティアの仕事は、こどもたちと一緒に遊んだり、アクティビティを行ったり、

こども食堂で調理のサポートをすることなどです。

景丘の家で、こどもたちと一緒に楽しい時間を過ごしませんか?

ボランティアには、こどもたちと接するための経験やスキルは必要ではありません。

こどもと一緒に過ごすことが好き、料理をすることが好き。

こどもとの穏やかな関わりや食に興味のある方、

卓球が得意な方もお待ちしています!

募集を行っているのは下記の3枠です。

______________________________________

① 平日ボランティア

火曜日~金曜日の15:00~18:00のうち2時間以上

② 週末ボランティア

土曜日と日曜日の13:00~17:00のうち3時間以上

*第二日曜は休館

③こども食堂ボランティア

第三水曜日(こども食堂当日)16:30〜20:00 *要相談

*たくさんのご応募をいただきありがとうございました。

現在こども食堂ボランティアの募集はしておりません。

④フードパントリーボランティア

さまざまな事情で食品や日用品の入手が困難な方に対して、企業や団体などから物資の提供を受け、無料で食材を届ける活動です。

こちらの食材仕分けのボランティアを募集しております。

平日:13:00~17:00 *要相談

<内容>

こどもの見守り、卓球やカードゲームなどの相手、こども食堂の調理サポートなど

<場所>

「景丘の家」150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-5-15

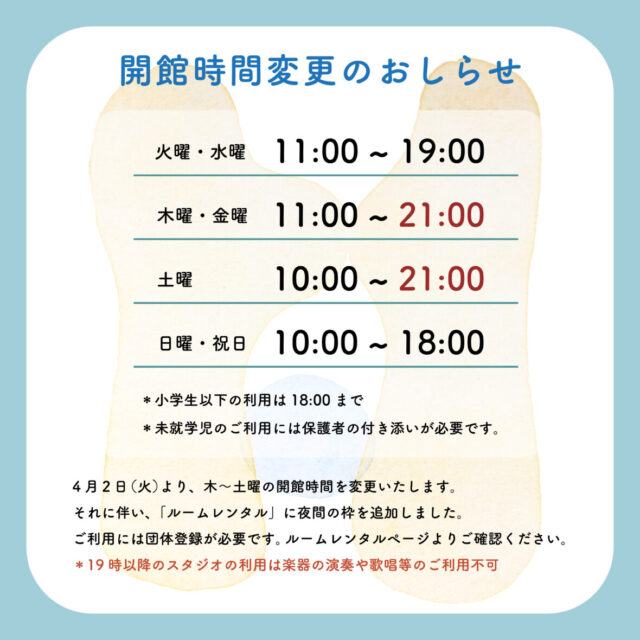

開館時間:火曜~金曜 11:00~19:00、 土曜・日曜・祝日 10:00~18:00

休館日:月曜、第2日曜

アクセス:JR山手線「恵比寿」駅東口より徒歩5分、東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅B1出口より徒歩8分

https://kageoka.com/

<その他>

交通費全額支給

______________________________________

ご興味がある方は、下記フォームよりご連絡ください。

後日担当者よりご連絡を差し上げます。

2024/07/23|その他